はじめに

今回は「ペロブスカイト太陽電池」について説明していきます。

今、エネルギーの未来を大きく変えようとしている技術があります。

それが「ペロブスカイト太陽電池」です。

2024年11月、経済産業省が発表した「次世代型太陽電池戦略」によれば、2040年までにこのペロブスカイト太陽電池を20GW(原発20基分)導入するという目標が掲げられています。

その背景には、太陽光発電の主導権を中国が握る現状への危機感と、日本がヨウ素の主要産出国であるという地政学的な強みがあります。

本記事では、こうした背景のもとで注目されるペロブスカイト技術がもたらす革新と、国家戦略としての位置づけについて説明していきます。

ペロブスカイト太陽電池とは何か?

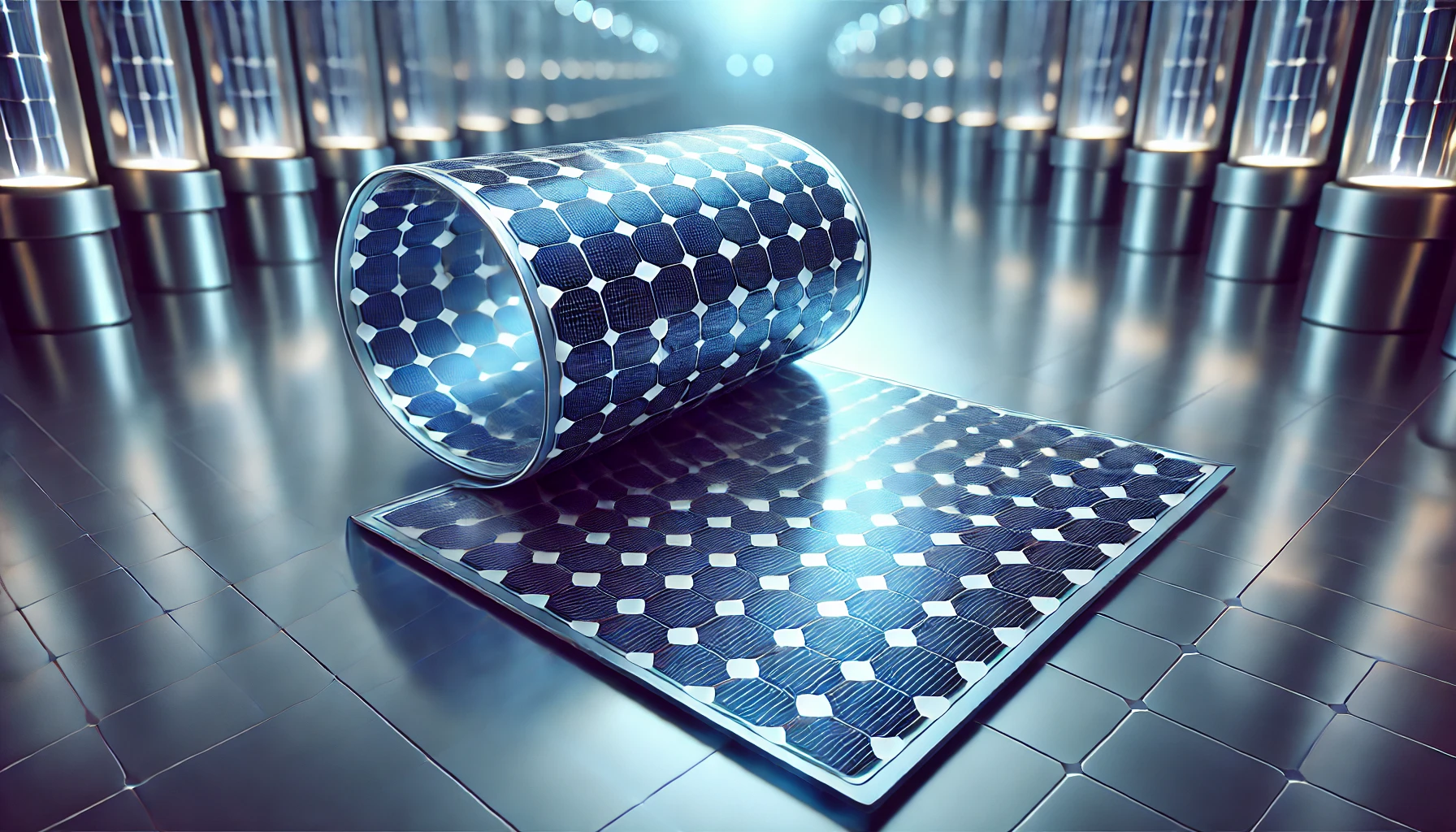

ペロブスカイト太陽電池とは、ペロブスカイト型と呼ばれる結晶構造を持つ材料を光吸収層として用いた太陽電池です。特筆すべき特徴は次の通りです。

高効率

国立研究開発法人産業技術総合研究所が発表した最新の報告によれば、単接合型で理論限界に近い26.7%の変換効率、多接合型で28.7%の変換効率が実証されたとの記事がありました。

「京大ら,タンデム型オールペロブスカイトPVを実現」

低コスト

印刷技術(スピンコート法)を利用することで、シリコン太陽電池よりも低温・短時間で製造可能とされています。

柔軟性・軽量性

1μm未満の薄さとフィルム状の柔軟性を持ち、ガラスや外壁、衣類等、設置場所の自由度が飛躍的に向上します。

日本の地政学的優位性とエネルギー安全保障

ペロブスカイト太陽電池の主原料のひとつであるヨウ素に関して、日本は世界生産量の約30%を占め、世界第2位の産出国です。

中でも千葉県のガス田かん水由来のヨウ素は、国内生産の約80%を占める重要な資源です。

シリコン太陽電池の原料である高純度シリコンは、世界生産量の大半を中国が占めており、供給リスクが常に懸念されてきました。このリスクは、日本のみならず、世界各国の懸念でもあります。

これに対し、ペロブスカイト太陽電池の主原料の一部を日本国内で安定的に調達可能である点は、エネルギーの地産地消に向けた大きな一歩となります。

加えて、既存の化学プラントの設備転用が可能なことから、万が一の国際供給網寸断時にも生産を継続できるという点で、エネルギー安全保障上の意義は非常に大きいと考えられます。

国内サプライチェーンと雇用創出

ペロブスカイト太陽電池の普及によって期待されているのは、単なる技術革新だけではありません。日本国内における完結型のサプライチェーン構築と、新たな雇用機会の創出です。

製造に必要な材料の多くが国内で調達可能であり、さらに既存の化学プラントや電子部品工場の設備を転用できることから、装置産業としての基盤も国内に整っています。

経済産業省が2024年11月に公表した「次世代型太陽電池戦略」によれば、ペロブスカイト太陽電池の量産が本格化すれば、2030年までに以下の分野での雇用が見込まれるとされています。

- 化学産業:3万人以上

- 建設業・設置施工:4万人超

- 保守・管理業務:2万人弱

また、地方においても雇用創出の動きが始まっており、例えば東北地域では発電設備施工士の育成拠点設置などの取組みが進められています。

タンデム型太陽電池の可能性

ペロブスカイト太陽電池は単体でも高効率ですが、シリコン太陽電池と重ねて使う「タンデム型」にすることで、その変換効率はさらに高まります。

この場合、理論限界は最大で43%とされており(出典:PR TIMES(東芝インフラシステムズ))、実用化が進めば従来の太陽電池の常識を塗り替える存在となりえます。

国内企業の取組事例

国内企業も動き始めています。積水化学工業公式リリースによれば、同社は、2027年を目途に、100MW/年規模の量産体制構築を目指しています。

また、東芝はタンデム型太陽電池において、実証段階で31%超の効率を記録しており、製品化に向けた開発を進めています。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟・高効率・低コストという複数のメリットを兼ね備え、日本が原料調達から製造・設置まで一貫して主導可能な、希少なエネルギー技術です。

日本が失った半導体主導権の教訓を活かし、国産体制と知財保護を前提とした戦略的普及が求められます。2040年までの20GW導入という政府目標は、その第一歩にすぎません。

ペロブスカイト太陽電池は、単なる技術革新ではなく、日本のエネルギー安全保障と産業再興を支える“令和の産業革命”の機会を生むものといえます。

コメント