はじめに

今回は系統用蓄電所と出力制御の地域的な偏りとその関係について考えてみます(全く興味がない、という方も多いと思いますが、気になりましたので…)

日本では再生可能エネルギーの導入拡大とともに、出力変動を平準化するための系統用蓄電池・蓄電所(以下単に「蓄電池」)導入が加速しています。

しかし、各社様へのアドバイスをさせていただいている中で、設置場所が特定エリアに偏っているのではないか、また出力制御(再エネ出力抑制)も同じエリアに集中しているのではないかという感覚がありました。

そこで、今回は、公開情報に基づき蓄電池容量と出力制御率・日数を地域別に整理し、両者の相関を統計的に検証してみたいと思います。

ただ、今回使用したデータはエネ庁資料、OCCTO(電力広域的運営推進機関)資料などの公表資料を基に集計したものです。

比較の対象となる情報の時点が必ずしも一致していない、以下に述べるとおり、蓄電池の容量の情報が連系済みのものではないなど、必ずしも完全に正しい数値を示すものではない点にご留意いただき、あくまで各地域の蓄電池容量と出力制御のざっくりとした関係についておおまかに掴んでいただくことを主な目的としている、という点はくれぐれも宜しくお願い致します(数値間違えていたらすいません。事前にお詫びします…またもし間違いありましたら是非ご指摘いただけるとありがたいです。)。

(先にお伝えしておきますと、何か面白い結果が出たら良かったのですが、材料をうまく集めることができず、企画倒れになっております…)

背景 — 蓄電池導入促進策と出力制御問題

再生可能エネルギーの急速な普及に伴い、各地で出力変動を平準化するための大規模系統用蓄電池の導入が喫緊の課題となっています。

こうしたニーズに対応するため、経済産業省は、2022年度以降、環境共創イニシアチブ(SII)を通じて総額数百億円規模の補助事業を実施し、太陽光や風力を主力とする再エネの平準化に寄与する蓄電システムの設置・運用費用の一部を支援しています。

2023〜2025年度における交付決定件数は全国で40件を超え、補助金交付総額も累計で約600億円に達しています。

とりわけ九州エリアは、国内全体の太陽光発電設備導入量の約25%を占める一大拠点であり、日射ピーク時に発生する電力余剰を抑制するための需給調整力確保が喫緊の課題となっています。

その結果、SII補助事業においても九州向けの大型蓄電プロジェクトが数多く採択され、全体の約30%を占めています。

一方で、OCCTOが公表する出力制御の検証資料によると、九州・中国・四国エリアでは2024年度に年間数百GWh規模の再エネ出力抑制が発生し、これらの地域が特に高い抑制負荷を抱えていることが明らかになっています。

こうした状況は、再エネ出力抑制の抑制を目的とした蓄電池導入の緊急性と政策的優先度を示すものといえます。

蓄電池容量の地域分布と出力制御電力量の地域分布

系統用蓄電池容量の地域別分布については、連系済みの情報を見つけることができませんでした。

ただ、2025年3月17日付資源エネルギー庁の「系統⽤蓄電池の迅速な系統連系に向けて」という資料の中に接続契約済みの蓄電池容量に関する情報がありましたので、こちらを用いることにしたいと思います。

出力制御については出力制御率と推定制御日数をOCCTOのサイトから引用しました。

| 地域 | 蓄電池容量(万kW) | 出力制御率(%) | 推定制御日数(日) |

|---|---|---|---|

| 北海道 | 133 | 0.30 | 2 |

| 東北 | 175 | 2.20 | 15 |

| 関東 | 122 | 0.009 | 0 |

| 中部 | 131 | 0.40 | 3 |

| 関西 | 59 | 0.40 | 3 |

| 中国 | 42 | 2.80 | 20 |

| 四国 | 3 | 2.40 | 18 |

| 九州 | 126 | 6.10 | 45 |

表から、九州電力管内の出力制御率が突出していることがわかります。

出力制御日数も最も多いことも分かります。

相関分析

ざっと見た感じ、そこまでの相関はなさそうですが、ひとまず検討を続けてみます。

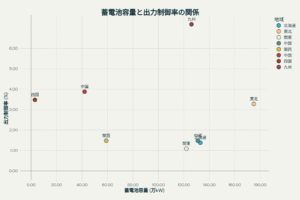

蓄電池容量(万kW)と出力制御率(%)の関係は以下のとおりです。

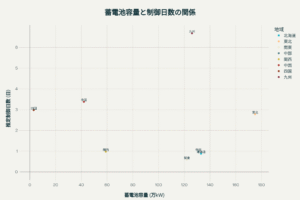

蓄電池容量(万kW)と推定制御日数(日)の関係は以下のとおりです。

ピアソン相関係数とスピアマン相関係数は以下のとおりです。

結果、相関性が低い、ということになりました。

蓄電池容量と出力制御率の相関

ピアソン相関係数: -0.0593 (p値: 0.8890)

スピアマン相関係数: -0.2994 (p値: 0.4713)

相関の強さ: 非常に弱い

統計的有意性: 非有意(p値 > 0.05)

線形回帰式: 出力制御率 = 2.0345 – 0.002108 × 蓄電池容量

決定係数 (R²): 0.0035

蓄電池容量と推定制御日数の相関

ピアソン相関係数: -0.0749 (p値: 0.8601)

スピアマン相関係数: -0.2994 (p値: 0.4713)

相関の強さ: 非常に弱い

統計的有意性: 非有意(p値 > 0.05)

線形回帰式: 推定制御日数 = 15.1858 – 0.019578 × 蓄電池容量

決定係数 (R²): 0.0056

解釈

今回の分析では、蓄電池の容量として連系済みのものを見つけることができなかったため、 「送電系統への接続契約が締結済みの容量」の情報を採用しました。

これは実際に運転を開始している蓄電池よりも大きい値を含むため、実稼働ベースの統計とは一致しません。

特に九州エリアでは、出力制御が頻発していることを受けて、事業者が系統安定化を目的に追加の蓄電池接続契約を積極的に締結している状況がある、と考えられます。

このため、九州の容量数値(126万kW)は「すでに系統に貢献している蓄電能力」というよりは、「近い将来に運用開始が見込まれる潜在的調整力」を示している点に留意する必要があります。

この視点を踏まえると、蓄電池容量と出力制御の間に統計的な負の相関が弱いことは、一部のエリア(とりわけ九州)で“抑制⇒契約増”という因果の逆転現象が起きている可能性を示唆していると考えられます。

すなわち、抑制が多いから蓄電池接続契約が増えるのであって、蓄電池増が抑制を削減したとはまだ言い切れない段階です。

以上より、蓄電池導入量だけでは抑制状況を十分に説明できない点は変わりませんが、その理由は「容量の質(稼働状況)」と「導入タイミング(契約段階 vs 運用段階)」にも起因するのでは、ということも考えられます。

より正確に検討するためには、連系済みの蓄電池容量を使うこと、そして、蓄電池容量の増加ペースと抑制量の推移を時系列で追っていく必要があるように思われます。

まとめ

使った素材が適切ではなかったのかもしれませんが、今回は、蓄電池接続契約容量と実際の再エネ出力制御量・日数の間に有意な相関は認められませんでした。

今後もし連系済みの蓄電池の情報を見つけることができれば、またあらためて相関性について検討してみたいと思います。

上記の解釈の項目で説明した通り、出力抑制があり、これに備えて接続契約が増えている、ということが考えられるため、九州電力管内での蓄電池案件は増えていく、案件の人気が高まり、取得が難しくなることが予想されます。

事業者の皆様には、案件取得に際しまして、上記の点参考にしていただければと考えています。

コメント