はじめに

2025年5月1日付の日本経済新聞の記事「スシローなど4社2300店と「フードロス発電」 JFEエンジニアリング」によれば、JFEエンジニアリングとスシロー、びっくりドンキー、ロイヤルホスト、焼肉きんぐの計4社(合計約2300店舗)が連携し、飲食店の食品廃棄物からバイオガスを生成し、それを用いた再生可能エネルギー発電(いわゆる「フードロス発電」)を進めていくと報じられました。

この取り組みでは、店舗から出る食べ残しなどの食品廃棄物をJFEエンジニアリングが回収・発酵し、バイオガス化し、そのガスを燃料にして発電を行い、再エネ由来の電気として提携店舗に供給するサイクルが構築されるとのことです。

この記事では、外食産業は年間約148万トンの食品廃棄物を出す一方で、そのリサイクル率は35%にとどまっているとのことです。

分別困難な性質の廃棄物も、バイオガス化であれば対応可能であり、食品廃棄物の活用に新たな道を拓く取り組みといえるでしょう。

今回はこの記事について少し深堀りしてみたいと思います。

FIT制度と再エネ賦課金の

本記事によれば、この枠組みは、発電された電力は再生可能エネルギー固定価格買取制度(Feed in Tariff 、「FIT」)を利用して高値で売電され、その後、JFEエンジニアリングの電力子会社が割安で買い戻し、飲食店に供給する仕組みとなっています。

ここで留意すべきは、FIT制度における高値での売電分は「再エネ賦課金」という形で全国の電力利用者が広く負担しているという点です。

このため、表面的にはフードロス由来の再エネ電力を送配電業者が購入しているのですが、実質的には国民含む電力需要家が再エネ賦課金を通じて購入しているため、経済的には「その再エネ電力を支えているのは国民全体」という構図になっています。

このように、今回の取り組みは、制度上は民間同士の再エネ導入に見えて、実際には国民の電気料金負担によって成り立っている再エネ制度の副次的効果を活かした先進事例といえます。

このように、食品廃棄物をみんなで費用負担して処理していく、というのが今後の流れということなのかもしれないです。

再生可能エネルギーの種類とバイオガス

再生可能エネルギーには太陽光、風力、水力、地熱、そしてバイオマス(バイオガスを含む)があります。

バイオガスは、生ごみや家畜のふん尿などの有機性廃棄物を嫌気性発酵によってメタン等のガスに変換する仕組みで、安定的な発電が可能という特徴があります。

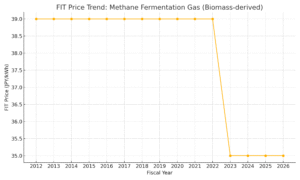

資源エネルギー庁が公表しているFITにおける買取価格の推移は以下のとおりで、2025年度のバイオガス(メタン発酵ガス(バイオマス由来))発電の買取価格はいまだに35円/kWhです。

これは現在の太陽光発電や風力発電のFIT価格と比べるととんでもなく高いです!

電力供給の仕組み

記事では、JFEエンジニアリングが発電した電力をFIT価格で売電し、同社の電力子会社が割安で買い戻して提携先飲食店に供給するとあります。

子会社とはアーバンエナジー株式会社のことだと思われます。

また、「買い戻す」というのは、おそらく、ですが、単に市場価格で電力を購入する、という趣旨だと考えられます。

その上で、電力子会社がスシローなどの飲食店に電力供給するのは、この電力子会社と飲食店との間で電力供給契約(Power Purchase Agreement「PPA」)を締結する形態と思われます。

PPAには以下の2種類があります。

- オンサイトPPA:発電設備を需要家の施設内に設置するモデル

- オフサイトPPA:発電所と需要家が別の場所にあり、電力系統を通じて電力を送るモデル

ただ、本件、電力子会社自体が発電をするわけではなく、電力子会社は電力を購入してきて、この購入してきた電力を飲食店に売却する形態であるため、皆が通常想定しているPPAとは異なる、という点には留意が必要と考えます。

環境価値の取扱い

再エネ由来の電気には通常は「環境価値」が付随し、非化石証書等の形で取引されます。

しかし、FIT制度下で売電された電力には、環境価値がすでに国に帰属する形となるため、非化石証書は発行されません。

今回の事例では、発電電力は一度FITとして売却されていますが、その後、電力子会社が買い戻して需要家である飲食店に電力を供給する、としています。

この「買い戻し分」に対して、非FIT電源とみなす余地があるのかについては記事からは明らかではありませんが、仮に非FITであるとなりますと、「非FIT非化石証書」の取得が可能になる、ということができます。

外食産業のリサイクル

外食産業では、食品製造業と異なり、使用済みティッシュや割り箸などが混入しているため、従来の飼料化・肥料化などのリサイクルが難しいとされてきました。

今回のフードロス発電は、この課題に対するひとつの有効な解決策となり得ます。

分別が粗くても処理可能なバイオガス技術により、外食からの廃棄物をエネルギー源に転換できるためです。

あわせて、最近では航空燃料としてのSAF(Sustainable Aviation Fuel)に食品廃油や廃棄物を利用する例も増えており、外食産業の廃棄物を素材としたリサイクル・再資源化の多様化が進みつつあります。

まとめ

JFEエンジニアリングと外食4社による今回の取り組みは、環境配慮・コスト負担・エネルギー調達を同時に実現しうる先進的な試みということができます。

上記のとおり、バイオガス(メタン発酵ガス(バイオマス由来))のFIT価格は非常に高く、このビジネスモデルの魅力はまだまだありそうですので、同業他社さんで同じような枠組みを進めてくるところも増えてくるのでは、と見込まれるところです。

コメント